Didier Lacapelle

Auteur récentiste

Novembre 2024

Didier Lacapelle

Didier Lacapelle, auteur principal du Récentisme en Français (mouvement contemporain francophone sur la critique de la chronologie historique) depuis plus de dix ans, a publié son ouvrage majeur, Chronologie des Religions, en 2 volumes en 2023.

Pharmacien titulaire d’un Master professionnel en Économie et Gestion de la Santé, il a longtemps exercé à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, avant de se consacrer pleinement au Récentisme.

En 2008, il a publié le « Manuel d’anti-économie », qui explore l’invention de l’économie monétaire par l’esprit humain et le fossé entre les pratiques inventées et la théorie censée les expliquer.

En 2011, il sort « La Conscience, le Verbe et le Monde », une extension de sa réflexion à la culture et à la philosophie dans leur globalité.

Didier Lacapelle tient un blog récentiste en français depuis 2013 : Theognosis | Histoire religieuse et récentisme

Des échanges de travaux en cours sont réalisées sur un groupe Facebook : Récentisme en français | Facebook

Chronologie des Religions, volume I

L'histoire connue est relativement récente. Cet ouvrage s'appuie sur des sources primaires et secondaires, tant orientales qu'occidentales, et adopte la perspective de la religion comme moteur de l'histoire. L'analyse de divers calendriers, y compris égyptiens et mégalithiques, révèle qu'ils ne datent pas d'avant le 16ème siècle. Tous les mythes du monde sont fondés sur une correspondance avec un enseignement religieux et des constellations identifiées au 16ème siècle. L'Empire romain et les auteurs latins sont associés au 17ème siècle, marquant l'époque des origines du christianisme, du droit et des grandes religions monothéistes.

Livre unique dans la sphère récentiste qui digère tous les travaux internationaux de recherche existant sur le sujet (des précurseurs du XVIIème siècle à l'Ecole russe de la Nouvelle Chronologie) et propose les siens propres, avec une étonnante érudition et surtout un angle jusque là non priorisé par les autres auteurs et pourtant si évident : les religions. Beaucoup de précisions sont apportées par l'auteur. Nous redécouvrons nos textes sacrés et personnages historiques dans le contexte récentiste plus cohérents que dans la chronologie officielle, là est la réussite de Didier Lacapelle.

Sa présentation en vidéo par Didier Lacapelle : Présentation du livre Chronologie des Religions en deux volumes

Chronologie des Religions Volume II

L'histoire connue est relativement récente. Cet ouvrage s'appuie sur des sources primaires et secondaires, tant orientales qu'occidentales, et adopte la perspective de la religion comme force motrice de l'histoire. L'Atlantide aurait conquis l'Europe depuis l'Asie au XVIe siècle. Les légions, composées d'esclaves pris en tribut dans les territoires conquis, seraient les Hébreux mentionnés dans la Bible. Ces légions, formant l'ancien Ordre du Temple, se seraient révoltées, auraient conquis l'Europe pour une seconde fois et auraient établi l'Empire romain, ou Israël. Elles auraient alors proclamé leur général comme le messie Jésus dans le but de fonder une religion universelle. Le Sénat romain aurait détruit le Temple, qui aurait ensuite quitté l'Europe pour la Russie. Les énigmatiques Esséniens seraient les Jésuites, fondateurs du christianisme romain, ayant compilé la Bible jusqu'à sa version définitive publiée vers 1680.

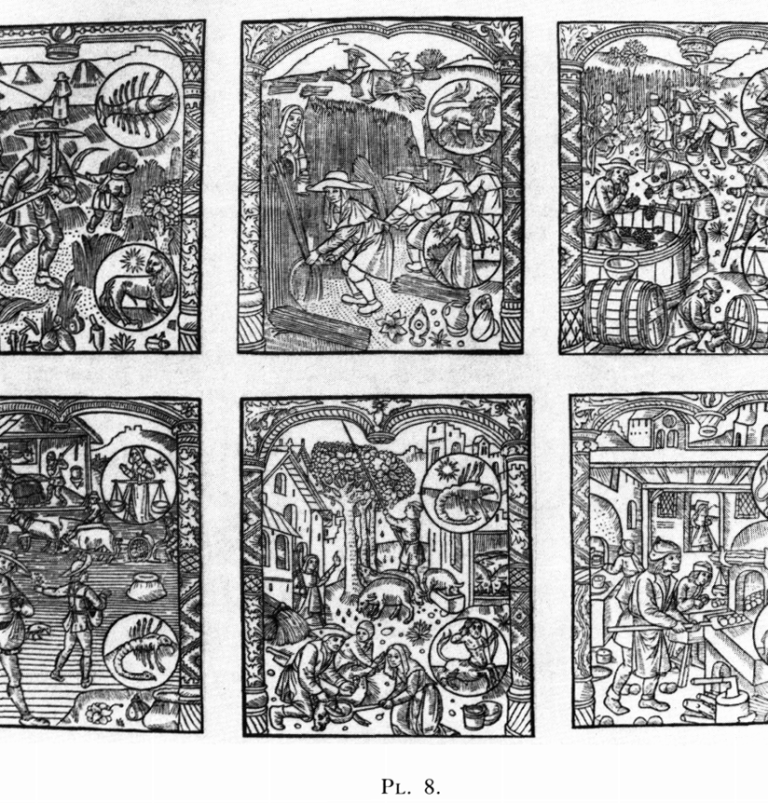

Calendriers Médiévaux

Série de 4 vidéos de Didier Lacapelle traitant les différents calendiers et leurs évolutions dans la période du Moyen-Âge et de la Renaissance.

Calendriers Médiévaux 1

Vidéo de décembre 2023 par Didier Lacapelle

Calendriers Médiévaux 2

Vidéo de décembre 2023 par Didier Lacapelle

Calendriers Médiévaux 3

Vidéo de Didier Lacapelle

La suite : Calendriers médiévaux 4 - apport de Fomenko

"Hippolyte propose son calendrier en 222, Denys d'Alexandrie en 260. La véritable année pour Hippolyte est le calendrier romain de 1599 de Clément VIII. Le calendrier égyptien tombe donc en 1637 : l'année où Nicolas de Cues et Gémisthe Pléthon mentionnent le nouveau calendrier grec, copie du calendrier égyptien de 365 jours. Nabopolassar c'est évidemment 638 AVANT JC : le fait que l'ère soit datée en 638 AD est en soi une aberration. "

Contributions de Didier Lacapelle au Récentisme

Theognosis

Didier Lacapelle, connu sous le pseudonyme de Theognosis, est une figure notable dans la diffusion et l’adaptation du récentisme en langue française. Pharmacien de formation et titulaire d’un master en économie et gestion de la santé, il s’est intéressé au récentisme à partir des années 2010, après avoir exploré des thématiques critiques sur l’économie et la culture dans ses ouvrages précédents. Voici un aperçu de ses contributions majeures au récentisme :

1. Vulgarisation et animation d’une communauté francophone

Lacapelle a joué un rôle clé en rendant les idées récentistes accessibles au public francophone. Depuis 2013, il anime le blog Theognosis | Histoire religieuse et récentisme, où il publie des articles explorant les thèses récentistes, souvent en les reliant à des questions religieuses et historiques. En 2019, il a également créé le groupe Facebook « Récentisme en français », qui sert de plateforme d’échange pour les amateurs et chercheurs francophones intéressés par cette théorie. Ces initiatives ont permis de fédérer une communauté et de traduire ou discuter des travaux d’auteurs étrangers, comme Anatoli Fomenko, Uwe Topper ou François de Sarre.

2. Publications et conférences

Bien que Lacapelle n’ait pas publié d’ouvrage spécifiquement dédié au récentisme, ses interventions publiques et écrites ont contribué à populariser le sujet. Par exemple, en juin 2021, il a donné une conférence intitulée Le Récentisme dans le cadre de l’association Sur les pas d’Hypatie, où il a présenté les bases de cette théorie : une remise en question de la chronologie historique traditionnelle via des analyses statistiques et des corrélations entre événements supposément distincts. Il y expose également sa vision selon laquelle la religion aurait joué un rôle moteur dans la construction de l’histoire récente. Une vidéo de cette conférence, disponible en ligne, a amplifié sa portée.

En outre, il a proposé une Initiation au récentisme en septembre 2021, où il résume les thèses principales, comme l’idée que des événements antiques (Grèce, Rome, Égypte) seraient des réécritures d’épisodes médiévaux, et que des siècles auraient été artificiellement ajoutés à la chronologie, notamment sous l’influence de l’Église catholique lors de la réforme grégorienne.

3. Approche originale : lien entre récentisme et religion

Lacapelle se distingue par son accent mis sur les dimensions religieuses et culturelles du récentisme. Dans ses écrits sur Theognosis, il explore comment les grandes religions monothéistes (christianisme, judaïsme, islam) pourraient être bien plus récentes qu’annoncé, s’appuyant sur des hypothèses comme celle de Fomenko (Jésus au XIe siècle) ou sur des relectures des calendriers anciens. Il soutient que les mythes mondiaux et les textes sacrés seraient des reflets d’événements survenus après le XVIe siècle, interprétés à travers un prisme religieux. Par exemple, il a suggéré que l’Empire romain et les origines du christianisme dateraient du XVIIe siècle, une idée qu’il développe en analysant des sources primaires et secondaires, tant orientales qu’occidentales.

4. Relecture des calendriers et critique de la chronologie officielle

Une contribution spécifique de Lacapelle réside dans son analyse des calendriers médiévaux et modernes. Dans des articles comme Calendriers médiévaux 4 - apport de Fomenko, il examine comment des datations comme celles d’Hippolyte (222) ou de Denys d’Alexandrie (260) pourraient être des réinterprétations tardives, alignées sur des réformes comme celle du calendrier grégorien (qu’il situe parfois après 1752 dans certains contextes). Il propose que ces ajustements calendaires auraient servi à « vieillir » artificiellement l’histoire pour asseoir l’autorité de certaines institutions, notamment religieuses.

5. Synthèse et dialogue avec d’autres récentistes

Lacapelle ne se contente pas de reprendre les thèses de Fomenko ou d’autres pionniers comme Jean Hardouin (le « père du récentisme » au XVIIe siècle). Il les enrichit en les confrontant à des auteurs francophones comme François de Sarre, dont il recommande l’ouvrage Mais où est donc passé le Moyen Âge ?, ou à des figures germanophones comme Wilhelm Kammeier et Uwe Topper. Il tente ainsi de construire une synthèse adaptée au contexte francophone, tout en critiquant les incohérences de la chronologie officielle, qu’il juge trop dépendante de sources manipulées par des élites intellectuelles (Jésuites, Bénédictins, etc.).

Impact et limites

Lacapelle n’est pas un académicien ni un historien professionnel, ce qui limite la portée scientifique de ses travaux aux yeux des experts. Ses contributions relèvent davantage d’une démarche de vulgarisation et de réflexion personnelle que d’une recherche empirique rigoureuse. Toutefois, il a réussi à faire émerger un débat dans les cercles alternatifs francophones, offrant une porte d’entrée à ceux qui souhaitent explorer cette vision iconoclaste de l’histoire. Son approche, mêlant érudition autodidacte et scepticisme radical, incarne bien l’esprit du récentisme : tout remettre en question, même au risque de s’éloigner des faits établis.

En somme, Didier Lacapelle, alias Theognosis, a contribué au récentisme en le popularisant en français, en l’enrichissant d’une perspective religieuse et en créant des espaces de discussion. Il reste une voix influente dans ce courant marginal, bien que ses idées, comme celles du récentisme en général, soient largement rejetées par la communauté historique traditionnelle.

Le Récentisme

Hypothèse, Thèse et Critique de la Chronologie Historique

Le récentisme est une hypothèse suggérant que la chronologie historique communément acceptée est erronée. Elle repose sur des calculs mathématiques analysant la fréquence des références à des événements historiques dans les documents écrits à travers les âges. Une partie de l'analyse se base également sur les similitudes entre les toponymes de différentes langues, une idée originaire de Nikolai Alexandrovich Morozov.

Dans la thèse du récentisme, d'après Anatoli Fomenko, l'histoire de l'Antiquité serait une fabrication des Jésuites des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette théorie part du principe que certains textes historiques ont été mal interprétés par les historiens : par exemple, les récits des croisades et de la guerre de Troie seraient relatifs au même événement, mais auraient été écrits par différents auteurs, en différentes langues, entraînant des modifications telles que les noms de lieux, ce qui aurait artificiellement allongé la chronologie historique. « Anatoli Fomenko soutient que les récits historiques de la Grèce, de Rome, de l'Égypte et de la Chine, considérés comme anciens, ne sont en réalité que des réécritures faites durant la Renaissance, basées sur des événements du Moyen Âge », résume l'archéologue Jean-Loïc Le Quellec.

Selon Uwe Topper, l'Église catholique aurait introduit des siècles supplémentaires dans la chronologie lors de la réforme du calendrier en 1582 sous Grégoire XIII, pour renforcer la légitimité du catholicisme par son ancienneté.

François de Sarre avance que notre calendrier inclurait environ 800 ans de trop, un excédent qui serait dû à « un événement catastrophique majeur ayant perturbé le cours de l'Histoire en Europe et ailleurs », tel que l'impact d'une comète.

Didier Lacapelle propose en vidéo son initiation au Récentisme : Initiation au récentisme - septembre 2021

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.